Vous le savez, j’aime beaucoup Bob Marley (j’avais même appelé mon hamster Bob en hommage au rasta man) et aussi la musique africaine. De-ci, de-là, j’ai déjà évoqué Salif Keïta, Ismaël Lo, Lokua Kanza, de Meïssa ancien voisin de Malakoff ou encore d’Angelique Kidjo, aujourd’hui, à l’occasion de la sortie de son dernier album « Dakar – Kingstone », plein feu sur Youssou N’Dour.

Un article d’Anne Laure Lemancel, pour RFI.

Avec Dakar-Kingston, Youssou N’Dour, le roi du mbalax, décide de parer son chant de couleurs reggae : un hommage à Bob Marley, réalisé avec l’étroite collaboration de Tyrone Downie, dans les mythiques studios Tuff Gong. A l’heure où l’Afrique célèbre le cinquantenaire de ses indépendances, Youssou N’Dour rappelle que le reggae pourrait être l’une des bandes-sons de l’ »Africa Unite ».

RFI Musique : Pourquoi avez-vous décidé de réaliser cet album reggae ?

Youssou N’Dour : Comme beaucoup d’Africains, j’ai grandi avec le reggae, même si je ne l’ai jamais incarné… Je n’ai jamais rencontré Bob Marley, ni vu un concert de l’idole, mais j’ai toujours écouté ses albums, adhéré à son discours, adoré sa façon de faire : je suis fan ! Et puis, mon ami Gaston Madeira me tannait depuis 15 ans pour que je pose ma voix sur cette musique. L’idée a donc cheminé, jusqu’à la célébration, cette année, du cinquantenaire des indépendances africaines. Dans ce cadre, le Festival des Arts Nègres, organisé à Dakar, souhaitait rendre hommage à Marley. J’ai sauté sur l’occasion…

Bob Marley est-il une figure importante de l’émancipation africaine ?

Il a été la première vedette internationale issue du tiers-monde. Son discours, son message, son parcours, résonnent fort au sein de la diaspora noire. Pour moi, rendre hommage à Marley reste une façon de montrer aux jeunes que le monde se construit avec les blacks, les métisses, les blancs, tout le monde ! Et pour célébrer ces 50 ans, il me paraissait important d’honorer des Africains d’origine qui ont durablement marqué l’histoire…

Pour vous, il existe donc un lien privilégié entre votre continent et le reggae ?

Bien sûr ! Avec l’esclavage, des gens sont partis, mais aussi des rythmes, des mélodies… Pourquoi vibre-t-on autant avec ce son ? Comme avec la musique cubaine, brésilienne ? Parce qu’il s’agit d’une partie de nous ! Suivre les traces de nos ancêtres revient à aller toucher des sonorités issues de nous-mêmes. Sur notre continent, les jeunes vivent au quotidien avec le reggae ! Le style conserve un lien très spécial avec nous. En même temps, il s’élève au rang de mouvement planétaire : si nous parlons aujourd’hui de mondialisation des consciences, je pense qu’il en est le symbole…

Cet album a été coréalisé par le légendaire Tyrone Downie (clavier de Bob Marley, collaborateur de Peter Tosh, Tiken Jah Fakoly… ndlr) Comment s’est passé cette collaboration ?

Gaston a retrouvé Tyrone, qui suivait ma carrière et s’est avoué très heureux de travailler avec moi ! Il est devenu un pote, voire le grand frère indispensable du groupe. Mes musiciens vivent la collaboration avec un énorme plaisir : ils jouent, rigolent… avec leur idole ! L’intensité de l’expérience suscite sur scène une belle énergie.

Avec Tyrone Downie, vous avez décidé d’enregistrer votre album dans le mythique studio Tuff Gong de Marley, à Kingston…

On ne pouvait rendre hommage à Bob Marley sans aller dans ces lieux : pour le respect, pour les émotions dont se charge l’endroit, plein de force et de rigueur. Dans ses studios, on n’arrête pas de parler de lui, de côtoyer des objets qu’il adorait ou des membres de sa famille. On comprend plein de choses sur sa musique ! Ici, tu sais que le boss est là, tu le sens…

Il s’agissait de votre premier voyage en Jamaïque… Qu’avez-vous ressenti ?

Par son mode de vie, la Jamaïque ressemble à l’Afrique, par exemple dans l’alimentation, épicée comme chez nous. C’est une énergie très proche et en même temps lointaine : une île, une terre à part. On voit la pauvreté, mais aussi le sourire de gens fiers, qui se sont toujours battus… Y règne l’exceptionnelle vibration de personnalités qui ont vécu des périodes troublées, mais brillent par leurs performances. Quand je vois les Jamaïcains courir, faire du sport, je sais que ces résultats proviennent de leurs difficultés. Et quand j’entends du reggae, je ressens la douleur sous les accents joyeux, le poids de la révolte et de l’histoire sous chaque note.

Parmi les titres de cet album, vous reprenez certains de vos classiques (Medina, Don’t walk away…) Comment s’est effectué le passage du mbalax au reggae ?

Je souhaitais que ces reprises soient le plus proche possible des originales, reconnaissables de la première à la dernière mesure. Si tu veux qu’un joueur de mbalax joue reggae, il doit fournir 50% d’efforts en moins, mais 100% de rigueur en plus. Musique complexe et sophistiquée, le mbalax ne s’appuie jamais sur les premiers temps… Dans le reggae, les contretemps sont clairs, définis. Un musicien de mbalax doit donc diminuer de 50% ce qu’il fait, mais dans ce dépouillement, il doit placer son rythme à la perfection.

Parlez-nous de vos featurings (Mutabaruka, Patrice, Ayo, Morgan Heritage) ?

Le dub poète Mutabaruka a appris ma présence à Kingston par le biais d’un journal local. Il m’a invité dans son émission de radio, et m’a demandé s’il pouvait parler sur la chanson Marley, un titre sur lequel se plaçaient déjà Tyrone Downie et Yusuf Islam (Cat Stevens, ndlr). L’hommage à Bob s’est donc passé de façon collégiale, familiale. C’était magnifique ! Je voulais aussi amener de l’air frais avec les nouvelles voix du reggae, telles Ayo dont j’adore le dernier album, et Patrice, mon pote, mon jeune frère. Quant aux Morgan, si j’appréciais leur art, je ne les connaissais pas personnellement. Un jour, alors que j’étais à Kingston, ils m’ont téléphoné : eux-mêmes étaient à Dakar, et s’apprêtaient à jouer dans mon club ! Face à une telle coïncidence, on ne pouvait que collaborer…

Le film I Bring what I love d’Elisabeth Chai Vasarhelyi, montre en profondeur votre foi soufi… Y’a-t-il une relation entre soufisme et rastafarisme ?

Je suis issu de la confrérie Mouride, dirigée par Cheikh Ahmadou Bamba. Son premier disciple, Cheikh Ibrahima Fall, était rasta. Depuis, toute la succession des disciples, appelés les Baye Fall, ressemblent à des Jamaïcains. Ils font de la musique, dansent, chantent et partagent avec les rastas un socle philosophique : la solidarité, la paix…

Quel regard jetez-vous sur la célébration du cinquantenaire des indépendances ?

50 ans, c’est à la fois une célébration, une renaissance et une projection. On repart sur nos réussites, on apprend de nos échecs, et on rêve de cette « Africa Unite » qui passera forcément par la culture, la musique, ces locomotives… Je pense que le monde entier attend aujourd’hui des propositions concrètes en provenance de l’Afrique en matière d’environnement, de commerces, d’unité… Nous devons construire notre propre vision du futur !

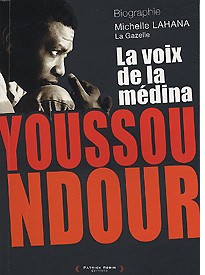

Eh bien voilà, comme c’est week-end, et que je crois que j’ai obligation de me reposer à l’unanimité familiale, je vais prendre le temps de finir de lire « Youssou N’Dour, la voix de la Médina« . Pour ce que j’ai déjà lu, l’histoire de la vie de Youssou N’Dour est passionnante et l’écriture de la Gazelle magnifique de simplicité, tout en étant concise et fluide à la fois. Un ouvrage remarquable et remarqué lors de sa sortie en 2005, Google Serge !

Eh bien voilà, comme c’est week-end, et que je crois que j’ai obligation de me reposer à l’unanimité familiale, je vais prendre le temps de finir de lire « Youssou N’Dour, la voix de la Médina« . Pour ce que j’ai déjà lu, l’histoire de la vie de Youssou N’Dour est passionnante et l’écriture de la Gazelle magnifique de simplicité, tout en étant concise et fluide à la fois. Un ouvrage remarquable et remarqué lors de sa sortie en 2005, Google Serge !

Michelle Lahana a longtemps couru les couloirs de RFI : pendant quinze ans, elle a été la réalisatrice de l’émission Canal Tropical, où le légendaire et regretté Gilles Obringer l’a baptisée la Gazelle – l’identité sous laquelle tout le métier la connaît, des médias aux artistes. En 1982, elle rencontre un jeune chanteur sénégalais dont l’étoile commence à monter. Au premier contact, elle est plutôt rétive, mais elle cèdera vite au charisme de Youssou N’Dour, voyant en lui un des espoirs de la musique africaine. Au point que, depuis 1988, elle est le manager du plus grand chanteur sénégalais de son temps. Un manager singulier pour un artiste singulier, ce qui donne cette situation singulière : la Gazelle publie la biographie de « son » artiste, Youssou N’Dour, la voix de la Médina, qui s’impose comme le meilleur document disponible sur le sujet.

La Gazelle est certainement la personne qui connaît le mieux la carrière de Youssou N’Dour, et une de celles qui perçoit le plus complètement et le plus précisément sa personnalité intime – voilà pour les sources. Mais elle a aussi la faculté de prendre de la distance, d’oser réfléchir au-delà de l’admiration et de la complicité. Et son portrait de l’artiste comme de l’homme sont bellement réussis.

Elle évoque évidemment l’enfance de Youssou, fils d’un ferrailleur et d’une membre d’une lignée de griots à qui sa famille avait défendu de chanter. Le quartier de la Médina de Dakar, le refus de son père de le voir embrasser la carrière de musicien (c’est peut-être parce qu’il a pour ambition que son fils ait un bureau que celui-ci va devenir un des premier patrons du show business africain moderne), les premier succès à l’âge de seize ans, la construction de son groupe, le Super Etoile, et, très vite, la révolte de Youssou contre la situation faites aux artistes en Afrique.

La Gazelle raconte en détail cette singulière ambition de Youssou dans le paysage des musiques actuelles en Afrique : il crée des structures professionnelles là où il n’y en avait pas. Jusque là, les artistes africains puisaient leur inspiration et satisfaisaient leur public le plus fidèle « au pays », mais géraient véritablement leur carrière à Paris ou Londres, là où sont les studios, les maisons de disques, les tourneurs et l’argent. Une réalité légale et économique justifie leur exil artistique : le piratage massif des enregistrements interdit de compter sur le marché local pour bâtir des productions ambitieuses et – il faut bien l’avouer – gagner convenablement sa vie. Youssou va être un pionnier et passer outre. En faisant venir à Dakar des techniciens français pour qu’ils forment des Sénégalais, en investissant dans le matériel et dans les hommes, il construit la première structure intégrée d’Afrique de l’Ouest, du studio d’enregistrement (le fameux Xippi) au matériel de tournée. (Source)

Youssou N’Sour sera en concert à l’Olympia à Paris, le 23 mars 2010 et au Grand bal africain à Paris-Bercy le 19 juin.

Ecouter l’album sur Deezer

Le film « I bring what I love » sera dans les salles à compter du 31 mars prochain. En attendant, on peut lire un article sur Cineablog.

Le site de Meïssa

anti

Ah Youssou, une longue histoire… Grâce à la Gazelle dont je suis proche depuis toujours, j’ai entendu parler de lui quasiment depuis sa première arrivée en France. Le livre est passionnant à lire et, d’un point de vue plus personnel, j’y ai retrouvé bien des anecdotes dont j’entendais des bribes à l’époque où elles se passaient et dont j’ai pu lire la face cachée au fil des pages.

Quant au film, j’ai eu le plaisir et le privilège d’assister à deux jours de tournage à Paris, alors que Youssou venait en compagnie de responsables d’Amnesty soutenir la campagne contre l’excision que menait, entre autres, la journaliste et actrice Fatoumata Coulibaly (elle-même excisée dans son enfance) avec le film Molaade – qu’il faut voir si vous en avez l’occasion – et qu’il donnait également des interviews avec la Gazelle pour lancer la sortie du livre le même weekend. Mon exemplaire est d’ailleurs dédicacé par elle et lui.

Il est même possible que j’apparaisse pendant quelques secondes dans « I bring what I love » si la scène où je marche aux côtés de Youssou pour aller voir Molaade en avant-première a été gardée au montage !

Raison de plus pour aller le voir alors 😉

anti, fan de toi d’abord.

A lire aussi : http://www.liberation.fr/culture/0101624233-le-rasta-pari-de-you

anti